- HOME

- 骨粗しょう症

骨粗しょう症

骨粗しょう症とは ― 折れてからでは遅い「骨の病気」

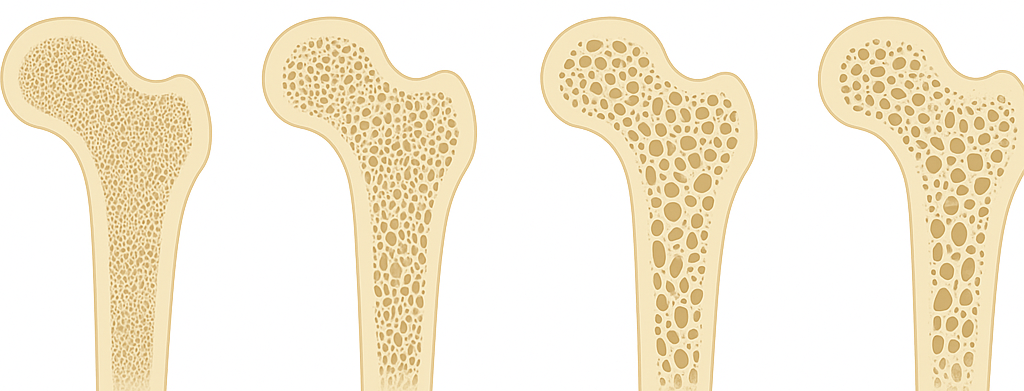

骨の密度(骨量)が低下し、骨がもろくなって骨折しやすくなる疾患です。

高齢者の方に多くみられますが、閉経後の女性や、過去に骨折歴のある方、内服薬(ステロイド等)を使用されている方などにもリスクが高いとされています。特に背骨(脊椎)、股関節、鎖骨、肩関節、手首などに骨折を起こしやすく、「いつのまにか骨折」と呼ばれるように、軽い衝撃や自覚のないまま骨折しているケースも少なくありません。骨折して初めて気づくケースも多く、早期発見・早期治療が非常に重要な疾患です。

放置すると、背中が丸くなる(円背)・身長が縮む・腰や背中の慢性的な痛み・日常生活の制限など、生活の質を大きく損ないます。骨粗しょう症の予防と治療は、将来の寝たきりや介護予防の観点からも非常に重要です。

閉経後骨粗しょう症

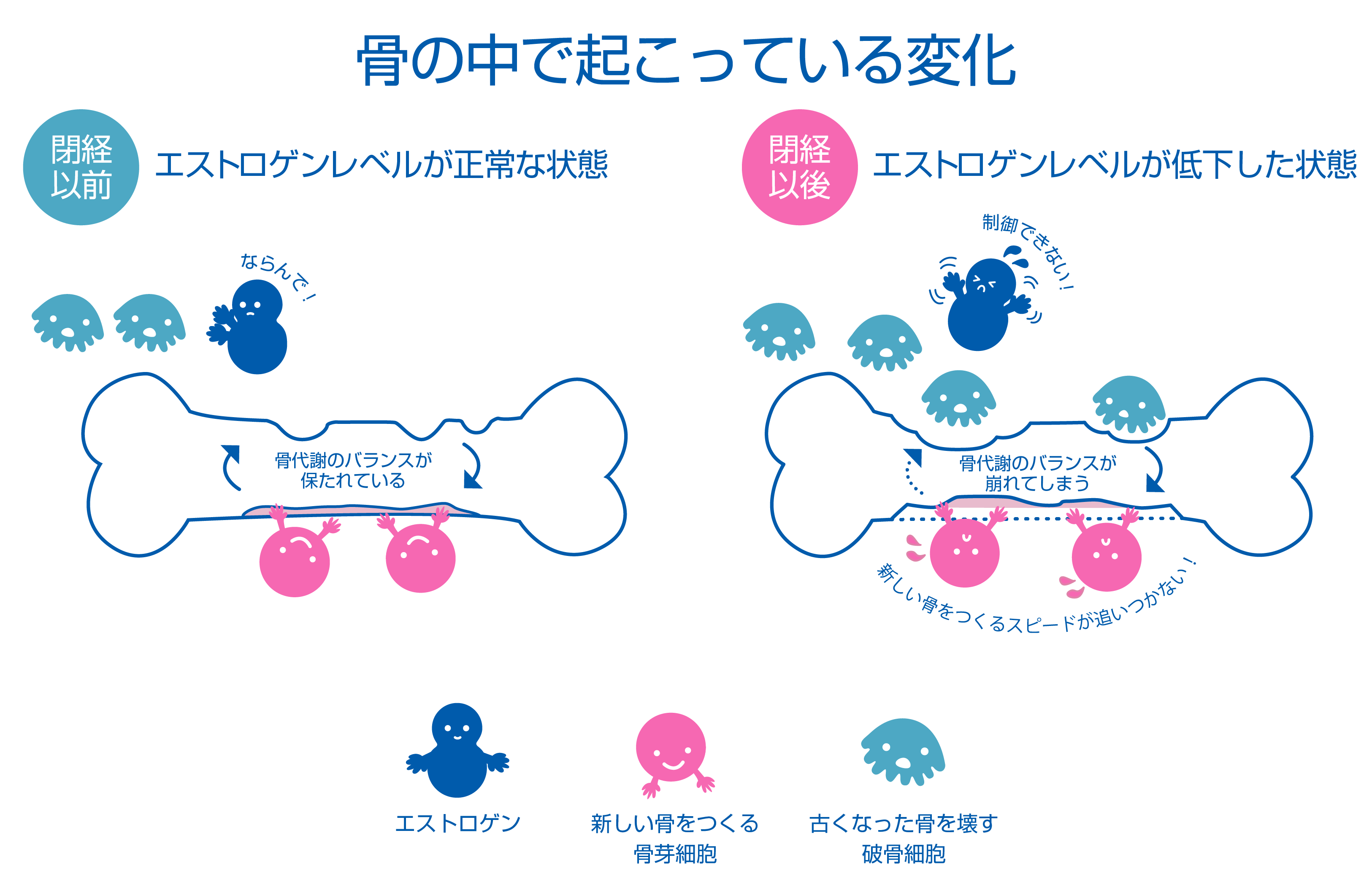

女性は閉経を迎えると、女性ホルモン(エストロゲン)の分泌が急激に減少します。エストロゲンには骨の新陳代謝を調整し、骨の吸収(骨が壊されること)を抑制する働きがありますが、閉経によりその働きが弱まると、骨密度が急激に低下しやすくなります。

特に50代以降の女性では、骨折リスクが急増し、背骨の圧迫骨折や大腿骨頸部骨折など、寝たきりにつながる重篤な骨折が起こりやすくなります。実際に、骨粗しょう症による骨折は男性よりも女性に圧倒的に多く見られます。

骨粗しょう症の怖さとは

背骨や太ももの付け根(大腿骨近位部)などの骨折は、寝たきりや介護が必要になる原因の一つです。特に高齢者が骨折すると、入院や手術によって生活の質が大きく低下し、その後の健康寿命にも影響を及ぼします。「骨がもろくなる=骨折しやすくなる」ことで、将来の自立生活が脅かされる可能性があるのです。

当院での骨粗しょう症診療

当院では、以下のような方に対し骨密度検査や評価を推奨しています:

- 健康診断などで骨粗しょう症を指摘された方

- 転倒して骨折した経験がある方

- 背中や腰が慢性的に痛い方

- 身長が縮んできたと感じる方

- ステロイドなど骨に影響を与える薬を内服中の方

- ご家族に骨粗しょう症の方がいる方

当院での診断方法

当院では、骨粗しょう症の正確な診断のために以下の検査を行っています。

- 骨密度測定(DXA法)

腰椎や大腿骨の骨密度を測定する精度の高い検査です。放射線量もごくわずかで、痛みはありません。 - 血液検査(骨代謝マーカー)

骨を作る力がどれくらいあるのか、骨を壊す細胞がどれくらいあるのか、骨の材料は足りているのかを評価することで、治療の効果判定や治療方針に使用します。 - X線検査

骨の透過性を確認し、圧迫骨折を含むいつのまにか骨折の有無や変形を調べます。

治療

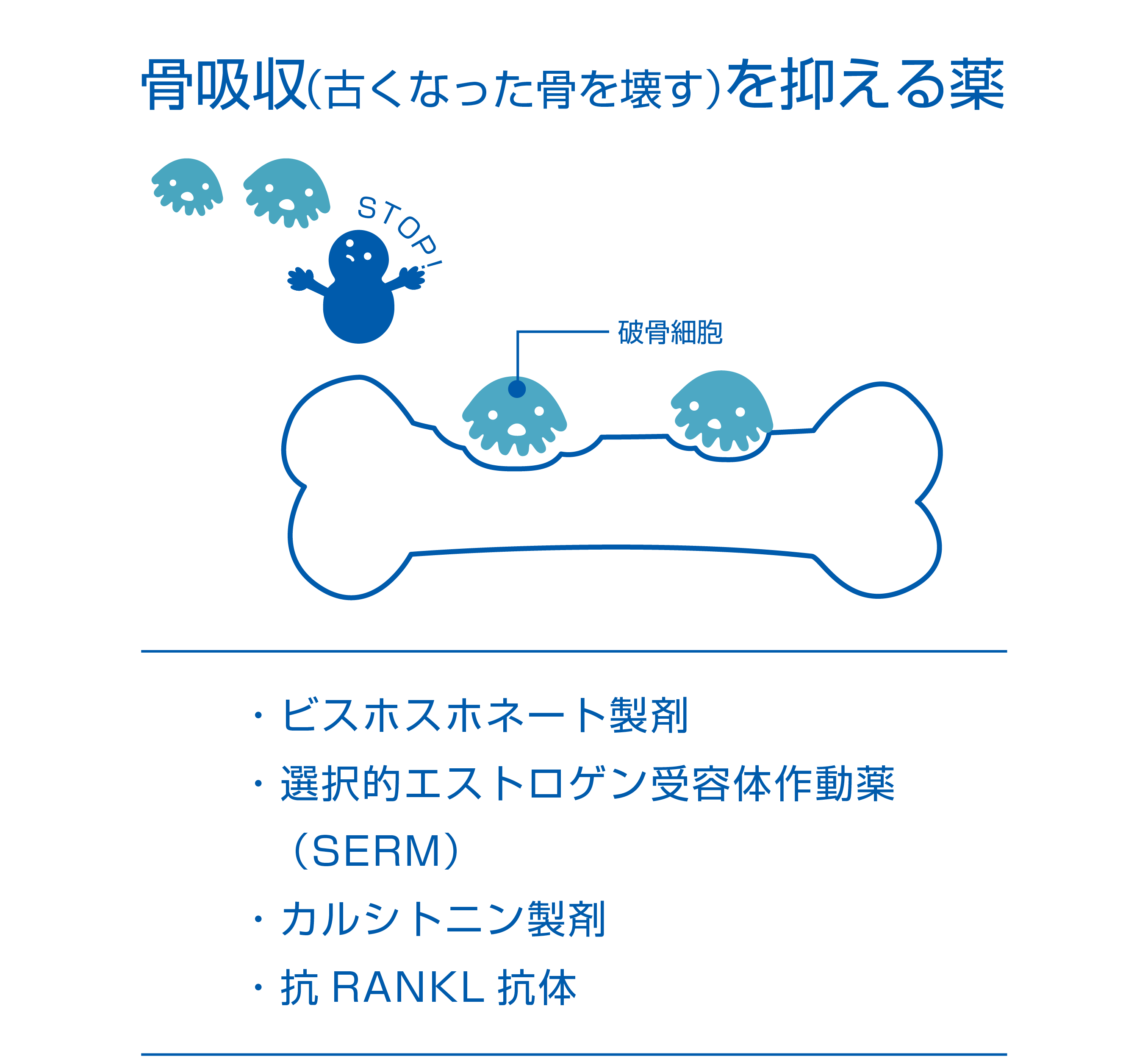

1. 骨吸収抑制薬(骨を壊す細胞の働きを抑える薬)

- ビスホスホネート製剤(アレンドロネート、リセドロネートなど)

骨を壊す細胞(破骨細胞)の活動を抑えることで骨密度を維持・改善をします。毎日、週1回または月1回の内服、あるいは月1回の点滴もあり生活習慣に合わせた治療が可能です。 - SERM(選択的エストロゲン受容体モジュレーター)

女性ホルモンに似た作用で骨を守る薬です。乳がんの予防効果もあり、閉経後女性に多く使用されます。 - デノスマブ(プラリア®)

6ヶ月に1回の皮下注射で効果が持続する薬です。腎機能への影響が少なく、内服が難しい方にも適しています。服用忘れの心配もなく、非常に高い効果が期待できます。

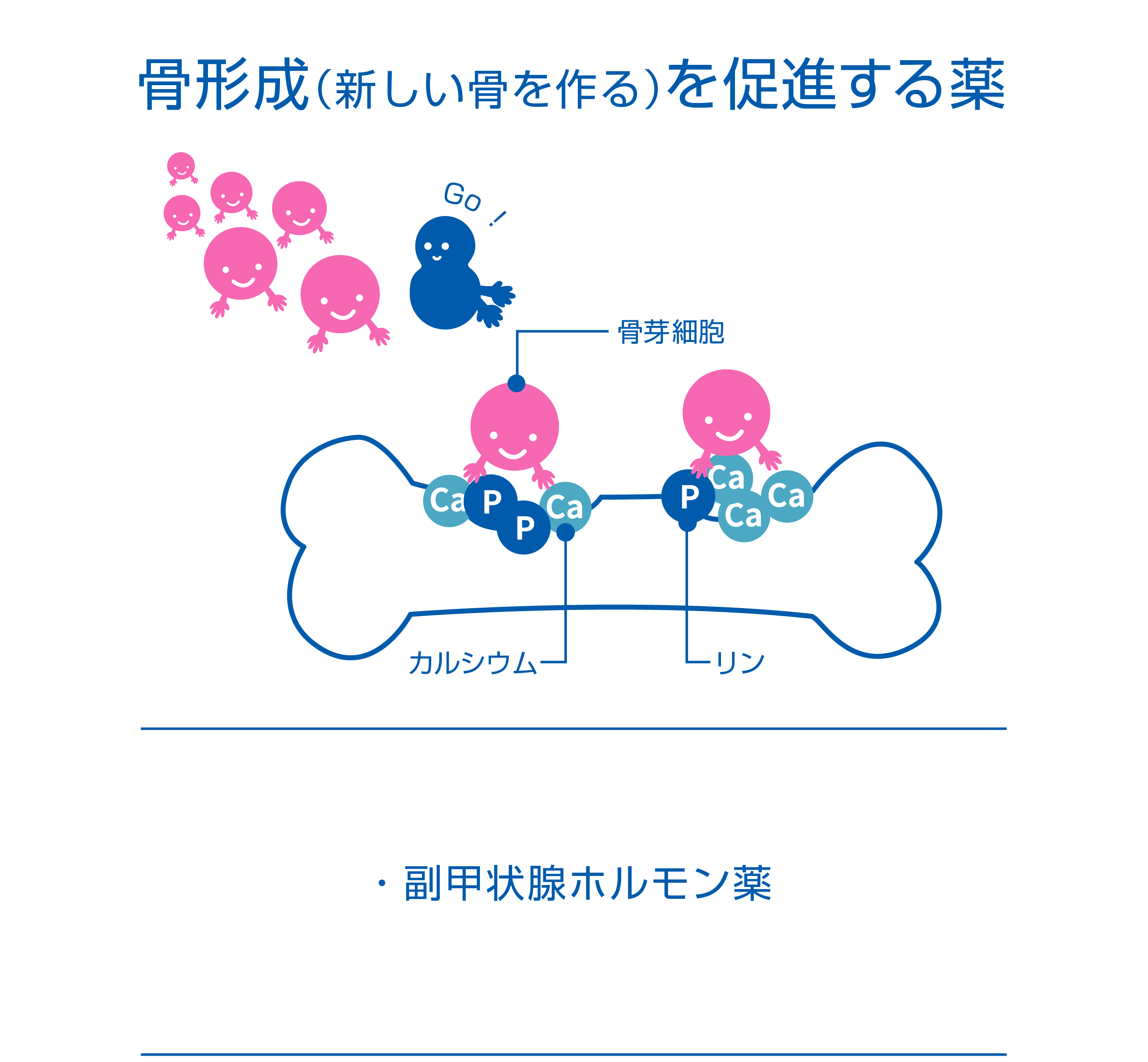

2. 骨形成促進薬(骨を新たに作る働きを促す薬)

- テリパラチド(フォルテオ®/テリボン®)

骨芽細胞を活性化させて新しい骨を作る注射薬です。週1回の注射剤や、週2回の自己注射タイプがあります。重度の骨粗しょう症やすでに骨折のある方に有効です。 - ロモソズマブ(イベニティ®)

月1回の注射で骨を作りつつ、骨吸収も抑える“二重の作用”をもつ最新治療薬です。治療開始後の骨密度改善が非常に速く、短期間で効果が出やすいのが特徴です。

【併用されることが多い治療】

- カルシウム・ビタミンD製剤

骨の主成分であるカルシウムを補い、ビタミンDによって腸からの吸収を高めます。上記の治療と併用することが多い薬剤です。

栄養・運動・生活指導も大切です

- 栄養管理

骨の健康には「カルシウム」「ビタミンD」「ビタミンK」などが欠かせません。牛乳・大豆製品・小魚・野菜などのバランスのよい食事を意識しましょう。 - 運動療法

骨は使えば使うほど強くなります。ウォーキング・片足立ち・スクワットなど、継続できる範囲で無理なく行いましょう。リハビリスタッフによるサポートも可能です。 - 日光浴

ビタミンDは皮膚が日光に当たることで作られます。1日15~30分程度の日光浴も骨の強化に役立ちます。

骨粗しょう症は「自覚症状のないまま静かに進行し、骨折によって一気に生活が変わってしまう」疾患です。

当院では、早期診断から適切な治療・生活改善指導まで、患者様の背景に合わせたきめ細やかなケアを行っております。

年齢や性別に関わらず、「骨が弱くなっているかも?」と少しでも気になる方は、ぜひ一度ご相談ください。

- HOME

- 骨粗しょう症